北本自然観察公園

最終更新:2026年1月2日

北本自然観察公園とは

北本自然観察公園は、埼玉県の「里地里山」の自然環境を残しながら、野生の生きものがくらしやすいよう、また来園される方が自然に親しめるように整えられた公園です。1992年(平成4年)7月にオープンし、32.9haの広さがあります。

隣接する荒川の河川敷につくられた「荒川ビオトープ」と共に、野生の生きものの生息場所として重要な役割を持っています。

タカの仲間やキツネを「目標種」とし、それらが繁殖できる環境が適切に保たれるように公園の管理を進めています。

公園内の施設としては、埼玉県自然学習センターのほか、トイレ、駐車場(約100台)、非常用設備(貯水槽・井戸)があります。センターを出発して園内を歩く大回りコース(センター〜あずまや〜一夜堤〜桜堤〜とんぼ池(標柱11番)〜台地の草原(標柱16番)〜センター)は、一周約2kmです。

公園内の施設としては、埼玉県自然学習センターのほか、トイレ、駐車場(約100台)、非常用設備(貯水槽・井戸)があります。センターを出発して園内を歩く大回りコース(センター〜あずまや〜一夜堤〜桜堤〜とんぼ池(標柱11番)〜台地の草原(標柱16番)〜センター)は、一周約2kmです。

→ウォーキングマップ(PDF325KB)

公園の自然環境は大きくは3つの環境タイプに分けることができます。

|

雑木林(里山の林): 昔はたい肥にするための落ち葉や薪をとるために使われていました。 |

|

草はら: ススキの生える草原は、以前は屋根を葺くためのカヤや牛馬のエサをとるために使われていました。 |

|

湿地・池: 以前は水田として利用されていました。泥が深く田舟が必要なほど水の多い田んぼもありました。 |

公園で見られる生きもの

早春には、ニホンアカガエルが湿地へ卵を産みにやってきます。

早春には、ニホンアカガエルが湿地へ卵を産みにやってきます。

春になるとメダカやドジョウが池の中で活発に泳ぎ、草原ではタンポポやスミレの仲間が花を咲かせます。初夏の夕暮れ時には埼玉県の蝶・ミドリシジミがハンノキの周りで美しく舞います。

春になるとメダカやドジョウが池の中で活発に泳ぎ、草原ではタンポポやスミレの仲間が花を咲かせます。初夏の夕暮れ時には埼玉県の蝶・ミドリシジミがハンノキの周りで美しく舞います。

夏の夜にはヘイケボタルの飛ぶ姿やセミの羽化が見られ、秋にはクツワムシなど鳴く虫の声を楽しむことができます。湿地をワタラセツリフネソウのピンク色の花が彩ります。

夏の夜にはヘイケボタルの飛ぶ姿やセミの羽化が見られ、秋にはクツワムシなど鳴く虫の声を楽しむことができます。湿地をワタラセツリフネソウのピンク色の花が彩ります。

冬の雑木林では木の皮そっくりなキノカワガに出会い、驚くこともしばしばです。池にはカモたちがやってきて、公園内は冬鳥たちでにぎわいます。

冬の雑木林では木の皮そっくりなキノカワガに出会い、驚くこともしばしばです。池にはカモたちがやってきて、公園内は冬鳥たちでにぎわいます。

その他、一年を通して、オオタカ、カヤネズミ、キツネ、タヌキといった多くの野生の生きものがくらしています。

生きものマップ(jpg画像41〜47KB)

| 春 | 初夏 | 夏 | 秋 | 晩秋 | 冬 |

自然学習センターでは、初心者でも気軽に自然とふれあうことのできるイベントを多数開催しています。どうぞご参加ください。 →イベントのページへ

みんなの手で守り育てる公園です

公園で見られる多くの生きものは、人が手を加えることで維持されてきた「里地里山」にくらす生きものたちです。水田や薪炭林として利用されなくなった湿地や雑木林を放置すると、遷移が進み「里地里山」の環境にくらす野生生物はいなくなってしまいます。

そこで、北本自然観察公園では、日常的な草刈りなどの管理作業の他に、湿地の草刈りや耕耘、雑木林の落ち葉かきや下草刈り、池にたまった土砂の除去などの環境管理作業を行っています。このような作業の一部は、ボランティアの方の力をお借りして実施しています。ぜひ、みなさまのお力をお貸しください!→ボランティア大募集のページへ

そこで、北本自然観察公園では、日常的な草刈りなどの管理作業の他に、湿地の草刈りや耕耘、雑木林の落ち葉かきや下草刈り、池にたまった土砂の除去などの環境管理作業を行っています。このような作業の一部は、ボランティアの方の力をお借りして実施しています。ぜひ、みなさまのお力をお貸しください!→ボランティア大募集のページへ

「自然共生サイト」に認定されました(2025年12月)

地域のみなさま、公園の立ち上げにご尽力いただいた関係者のみなさま、そして管理作業にご協力をいただいている多くのボランティアや企業のみなさまのおかげで、北本自然観察公園が「自然共生サイト」に認定されました。「自然共生サイト」とは、環境省が2023年度から開始した制度です。里地里山を始めとした「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」が審査によって認定されると、国際データベースに登録される仕組みとなっています。

これは、日本が2030年までの達成を目指す「30by30:サーティバイサーティ」(陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標)に向けた重要な取り組みのひとつです。生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、これからもみなさまのご協力をお願いいたします。

これは、日本が2030年までの達成を目指す「30by30:サーティバイサーティ」(陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標)に向けた重要な取り組みのひとつです。生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、これからもみなさまのご協力をお願いいたします。

![]()

公園利用のルール

園路以外の場所は、一部を除き立ち入りが制限されています

公園は、野生の生きもののすみかです。来園者が利用できる場所は、園路や一部の草原・梅林などに限られています。

特に、斜面林、湿地などには入らないよう、お願いいたします。公園の地図は、自然学習センターの受付カウンターで入手することができます。

公園は、野生の生きもののすみかです。来園者が利用できる場所は、園路や一部の草原・梅林などに限られています。

特に、斜面林、湿地などには入らないよう、お願いいたします。公園の地図は、自然学習センターの受付カウンターで入手することができます。

生きものを持ち出さない・持ち込まない

毎年、公園内でホタルやカブトムシ、キンランやギンランなど、いろいろな生きものが見られることをみんなが楽しみにしています。公園内の動植物を持ち帰らないでください。

また、飼っていた生きもの、栽培していた植物、他の場所で採集した動植物などを放さないよう、お願いいたします。

毎年、公園内でホタルやカブトムシ、キンランやギンランなど、いろいろな生きものが見られることをみんなが楽しみにしています。公園内の動植物を持ち帰らないでください。

また、飼っていた生きもの、栽培していた植物、他の場所で採集した動植物などを放さないよう、お願いいたします。

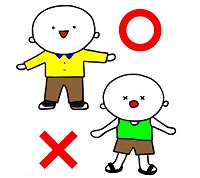

犬の散歩はリードをつけて

公園にはタヌキやイタチなど多くの野生の生きものがすんでいます。それらの生きものを脅かさないためにも、ほかの利用者のためにも、犬を散歩させる際はかならずリードをつけてください。リードは短めに保って、フンは持ち帰ってください。

公園にはタヌキやイタチなど多くの野生の生きものがすんでいます。それらの生きものを脅かさないためにも、ほかの利用者のためにも、犬を散歩させる際はかならずリードをつけてください。リードは短めに保って、フンは持ち帰ってください。

ゴミはお持ち帰り下さい

食べ物のにおいのついたビニール袋を食べて、野生の生きものが死んでしまうことがあります。公園の美化と野生生物の安全のためにもゴミはお持ち帰りください。

食べ物のにおいのついたビニール袋を食べて、野生の生きものが死んでしまうことがあります。公園の美化と野生生物の安全のためにもゴミはお持ち帰りください。

火気厳禁・敷地内全面禁煙

公園内では、花火やバーベキューなど火気をつかうことはできません。公園の敷地内は、駐車場を含め全面禁煙です。喫煙所もありません。

ドローン等の利用

公園内では、ドローン(ラジコン飛行機等を含む)の利用はできません。

学術調査や研究のための公園利用

事前にセンターにご相談ください。氏名・所属・住所・連絡先・調査目的・調査日程・調査方法等についてご説明いただきます。その後、センターが許可した行為に限り実施可能です。

野鳥観察時のマナー

三脚を用いて写真撮影・観察をされる方は、一般の通行の方がいつでも通れるように道の後ろを空けておく、移動の際には三脚をたたむなど、お気遣いをお願いします。また、木や枝を切る、止まり木を置く、声を流したり餌を置いたりして野鳥を呼ぶなどの行為はおやめください。

三脚を用いて写真撮影・観察をされる方は、一般の通行の方がいつでも通れるように道の後ろを空けておく、移動の際には三脚をたたむなど、お気遣いをお願いします。また、木や枝を切る、止まり木を置く、声を流したり餌を置いたりして野鳥を呼ぶなどの行為はおやめください。

ホタル観察シーズンの撮影マナー

観察者の多い場所でストロボやモニター画面を使って撮影する、園路がせまい場所で三脚を使用する、同じ場所を長時間占有するなどの行為は、他の来園者の迷惑になります。周囲の状況に気を配り、他の観察・散策者がいるときには撮影をやめるなどのご配慮をお願いします。下記2025年のホタル観察についてもご確認ください。

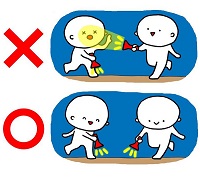

柄の長い捕虫網の使用について

柄の長い捕虫網を 他の利用者がいるところで振らないでください。 特に、ふれあい橋、八ツ橋、木道では、通行する方を優先してください。ホタルシーズンの土曜・日曜・祝日の夕方は、ヤンマ類の捕獲を目的とした園内での使用は禁止といたします。

利用にあたって事前に申請が必要な場合があります

物品の販売や興行、業務としての映画・写真の撮影などです(料金表)。申請の手続きなど、詳しくは、自然学習センターまでお問い合わせください。

![]()

ホタル募金2025の御礼

2025年の延長開館時間中にセンター内でご協力をいただいたホタル募金は、22日間の合計で12万52円となりました。心より御礼申し上げます。このお金は、公園の環境管理の活動にあてさせていただきます。

ご来園のみなさまには、ホタルを守るためのライトの消灯や公園の自然環境を守るためのルール・マナーにご協力いただき、誠にありがとうございました。今後とも、公園の生物多様性を守り育む活動にご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年のホタル観察について

公園に出かける前に、自然学習センター(2025年は、6月28日〜8月11日の金・土・日曜と祝日に、19:30まで延長開館→開館カレンダー)

で公園の地図を入手しましょう。ホタルの発生時期には、公園内の出現状況マップ、ホタルの観察のコツなどをまとめた展示があります。

公園に出かける前に、自然学習センター(2025年は、6月28日〜8月11日の金・土・日曜と祝日に、19:30まで延長開館→開館カレンダー)

で公園の地図を入手しましょう。ホタルの発生時期には、公園内の出現状況マップ、ホタルの観察のコツなどをまとめた展示があります。

北本自然観察公園でのヘイケボタル観察が、ご来園のみなさまにとって安全で有意義な体験となるよう、そして、ホタルにとって貴重な生息地の自然が今後も良好な状態で保たれるよう、2025年は次のルールで観察をお願いします。

- 初めて来園する方は、明るい時間帯(おおむね18時台まで)に下見をお願いします。

- 服装は、運動靴・長ズボンをおすすめします。マムシも生息するため、サンダルや下駄等は避けてください。

- 荒れた天気の日(特に、雷・強風・強雨)は安全上、来園を延期してください。

- ホタル生息メインエリア(発生状況によりエリアの変更あり)でのライトの使用は、非常時を除き禁止です。また、携帯電話やカメラの液晶の光がもれないようにご配慮下さい。

- 写真撮影ルールを守ってください。詳しくは土日祝日ルールや下記「写真を撮ってもいいですか?」をご確認ください。なお、写真撮影に関するトラブルが多く発生した場合、シーズンの途中から制限を強化する可能性があります。

- さわがず、静かに観察しましょう。

- 団体での観察については、事故やトラブルの防止のため北本自然観察公園における団体でのホタル観察ガイドライン2025に沿ったご利用をお願いします。基本的には、事前予約制・平日のみとなります。

- 夜間、虫取り網や虫かごの持ち込みはご遠慮ください。

- 夜間、ペットを連れての来園はご遠慮ください。

- 園路が狭いので、ベビーカーや車いすでの観察は、混雑することが少ない平日をおすすめします。

- 夜も熱中症のリスクがあります。体調が悪いときの来園は控えてください。

- 基本事項としての公園利用のルールもご確認ください。

土日祝日に適用するホタル観察関連ルール2025

- 公園内全域で三脚は利用できません。

- 団体でのご利用は、原則としてお断りさせていただきます。バスの駐車場利用もできません。

- 混雑状況によっては、一方通行や立ち止まり禁止をお願いする場合があります。公園のキャパシティは限りがあります。混雑時は短時間のご利用にご協力をお願いいたします。

ホタル観察に関するFAQ(よくあるご質問・2025年度版)

ホタルはいつ頃に見られますか?

6月中旬〜8月中旬頃まで見られますが、年によって変動があります。もっとも数が多くなるのは、7月上旬〜下旬にかけてです。2024年のシーズンは、6月7日の調査で2匹が確認され、その後、6月29日の時点で267匹と見頃になりました。シーズン終盤の8月22日の調査では公園全体で2匹まで少なくなりました。

6月から、週に1回のペースで調査を行います。結果を館内のマップやホームページ(公園日記)でお知らせします。

ホタルが観察できる時間帯は?

活発に活動するのは暗くなってから1時間くらいの間です。19:30〜20:30頃の、あまり遅くない時間帯がおすすめです。

詳しくは、観察に出かけたい日の「日の入り」の時間を調べましょう。「国立天文台 暦計算室」(外部リンク)が参考になります。日の入りから30分後くらいが暗くなる目安です。

公園は夜でも入れますか?

はい、入れます。

駐車場は夜でも利用できますか?

はい、利用できますがピーク時の週末や休日は満車となります。

満車の場合、近隣にある北里大学メディカルセンターの有料駐車場も「一般車」として利用できます(1時間まで無料、その後1時間毎に200円)。病院関係者用の駐車場には絶対に止めないで下さい。

どんな服装で行ったらいいですか?

薄手の長袖、長ズボン、靴下、運動靴(サンダル、下駄、ヒールの高い靴などは不適)で、ケガや虫さされ防止のため、肌の露出をなるべく避けましょう。園路はほとんどが土の道です。特に梅雨の時期はぬかるみやデコボコがあります。光る靴、光るグッズの着用はおやめ下さい。

薄手の長袖、長ズボン、靴下、運動靴(サンダル、下駄、ヒールの高い靴などは不適)で、ケガや虫さされ防止のため、肌の露出をなるべく避けましょう。園路はほとんどが土の道です。特に梅雨の時期はぬかるみやデコボコがあります。光る靴、光るグッズの着用はおやめ下さい。

懐中電灯は必要ですか?

はい、ご準備下さい。ホタル生息地では使用できませんが、公園には街灯がないため、緊急時に必要となる場合があります。ただし、大型で明かりが強いのもの、光が広がるランタンタイプ、ハンドルを回転させて音が出るものは、公園での使用に適しません。使用しないで下さい。

はい、ご準備下さい。ホタル生息地では使用できませんが、公園には街灯がないため、緊急時に必要となる場合があります。ただし、大型で明かりが強いのもの、光が広がるランタンタイプ、ハンドルを回転させて音が出るものは、公園での使用に適しません。使用しないで下さい。

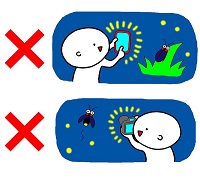

写真を撮ってもいいですか?

スマートフォンでの撮影は基本的にできません。液晶の光がホタルの生息を脅かす原因になります。カメラでの撮影は可能ですが、ホタルの淡い光を撮影するには特別な技術が必要です。必ず、液晶の光が周囲に漏れないように設定して下さい。

スマートフォンでの撮影は基本的にできません。液晶の光がホタルの生息を脅かす原因になります。カメラでの撮影は可能ですが、ホタルの淡い光を撮影するには特別な技術が必要です。必ず、液晶の光が周囲に漏れないように設定して下さい。

土日祝日は公園全域で三脚の使用は禁止です。平日は三脚が使用できますが、その場合も、園路が狭い場所で使用する、同じ場所を長時間占有するなどの行為はトラブルの原因となりますのでおやめください。ホタル以外の生きものの撮影も、周囲の状況を確かめて他の観察者への配慮をお願いします。

土日祝日は公園全域で三脚の使用は禁止です。平日は三脚が使用できますが、その場合も、園路が狭い場所で使用する、同じ場所を長時間占有するなどの行為はトラブルの原因となりますのでおやめください。ホタル以外の生きものの撮影も、周囲の状況を確かめて他の観察者への配慮をお願いします。

なお、公園内における「業としての写真・動画の撮影」は、埼玉県都市公園条例に基づき、事前の申請と利用料の支払いが必要です。まずは、自然学習センターまでお電話でお問い合わせください(TEL048-593-2891)。

公園で観察できるホタルの種類は?

ヘイケボタルです。ほかにも、数種類のホタルの仲間(光らないか、ごく弱くしか光らない)がくらしています。ゲンジボタルはいません。

ヘイケボタルです。ほかにも、数種類のホタルの仲間(光らないか、ごく弱くしか光らない)がくらしています。ゲンジボタルはいません。

ホタルは放したものですか?

いいえ、昔から公園内の湿地で自然発生している野生のホタルです。放してはいません。屋内の観察施設や飼育施設もありません。

いいえ、昔から公園内の湿地で自然発生している野生のホタルです。放してはいません。屋内の観察施設や飼育施設もありません。

ホタルを観察するイベントはありますか?

はい、「ヘイケボタル観察会」があります。2025年は、7/1火、2水、8火、9水、15火、16水、23水の7回で、Googleフォームによる事前申し込み制(応募多数の場合は抽選)でした。詳しくは、イベントのページをご覧ください。

イベント以外でもホタルは観察できますか?

はい、ご自身で観察に出かけることが可能です。ただし、初来園の方は安全のため明るい時間帯に一度下見をするか、センターの開館時間内に来館し、最新のホタル情報を収集してからお出かけ下さい。→開館カレンダーのページへ。

はい、ご自身で観察に出かけることが可能です。ただし、初来園の方は安全のため明るい時間帯に一度下見をするか、センターの開館時間内に来館し、最新のホタル情報を収集してからお出かけ下さい。→開館カレンダーのページへ。

なお、公共交通バスは、平日は22時台(公園前の最終22:28発)、土日祝日は21時台(公園前の最終21:22発)まであります。→交通案内(アクセス)のページへ

ヘビもいるんですか?

はい、毒を持つマムシもくらしています。そのほか、ハチやヘビを含む野生の生きものがいる公園です。園路以外には立ち入らないように、また静かに歩きましょう。

はい、毒を持つマムシもくらしています。そのほか、ハチやヘビを含む野生の生きものがいる公園です。園路以外には立ち入らないように、また静かに歩きましょう。

ホタルを捕まえてもいいですか?

いいえ、できません。ホタルはとても小さな昆虫なので、捕まえると弱ってしまいます。近くに飛んできても、触らずにそっと避けて場所をゆずってあげて下さい。なお、トラブル防止のため、夜間の虫取り網や虫かごの持ち込みはご遠慮ください。ご協力をお願いします。

いいえ、できません。ホタルはとても小さな昆虫なので、捕まえると弱ってしまいます。近くに飛んできても、触らずにそっと避けて場所をゆずってあげて下さい。なお、トラブル防止のため、夜間の虫取り網や虫かごの持ち込みはご遠慮ください。ご協力をお願いします。

観察するときの注意点はありますか?

ホタル生息地での懐中電灯の使用は禁止です。ホタルは光でコミュニケーションをとっているので、その妨げになる行動は避けましょう。実際に、公園内でホタルが多く見られるのは外からの人工的な光が届かない場所です。また、ホタル生息地以外で懐中電灯を使うときには下向きに足元を照らし、周りの人に光が当たらないようにしましょう。また、園路が狭い場所ではゆずり合って観察をお願いします。

ホタル生息地での懐中電灯の使用は禁止です。ホタルは光でコミュニケーションをとっているので、その妨げになる行動は避けましょう。実際に、公園内でホタルが多く見られるのは外からの人工的な光が届かない場所です。また、ホタル生息地以外で懐中電灯を使うときには下向きに足元を照らし、周りの人に光が当たらないようにしましょう。また、園路が狭い場所ではゆずり合って観察をお願いします。

![]()

北本市天然記念物「エドヒガンザクラ」

お知らせ

2019年10月22日の午後、根元から折れて倒伏しました。2020年と2021年の春は、現地に残っていた細い枝から数十輪、花が咲きました。以下の内容は、健在だった時の情報です。

公園内にある北本市の天然記念物「エドヒガンザクラ」(標準和名:エドヒガン)は、高さ29m、樹齢約200年。

雄大にしだれた枝に、ソメイヨシノよりも濃いピンク色で小さめの花をつけ、開花が進むと淡く色が変化していきます。

公園内にある北本市の天然記念物「エドヒガンザクラ」(標準和名:エドヒガン)は、高さ29m、樹齢約200年。

雄大にしだれた枝に、ソメイヨシノよりも濃いピンク色で小さめの花をつけ、開花が進むと淡く色が変化していきます。

開花時期はソメイヨシノよりも1週間ほど早いのが特徴です。3月上旬に暖かい日が続いた2007年には、例年よりも10日ほど早い3月10日に1輪目の開花を確認しました。この年は、その後寒の戻りがあったためになかなか開花が進まず、満開は3月24日頃でした(写真:2007年3月28日撮影)。2009年は、3月17日にようやく1輪目の開花が確認された後、暖かさにつられて一気に咲き進み、21日頃には満開となりました。このように、開花期の気温や雨によって花の増え方は大きく変化します。